追寻玄奘的足迹--阿旃陀石窟群

http://www.newdu.com 2025/09/19 06:09:23 中华遗产 2014年第01期 周剑生 参加讨论

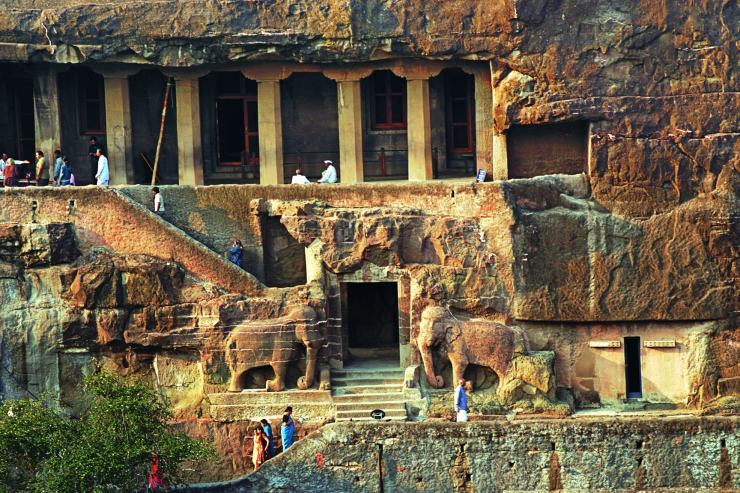

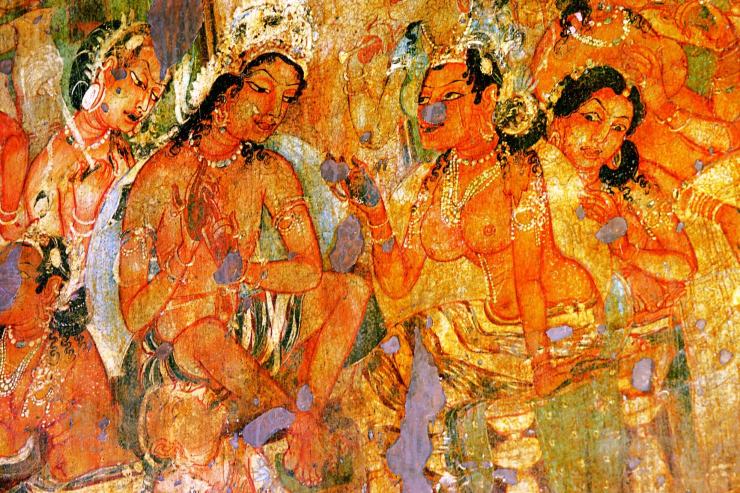

这是印度阿旃(zhān)陀石窟第2窟的释迦牟尼说法像,建造时间为公元7世纪。阿旃陀石窟位于距地面10-30米不等的河湾峭壁上,除9、10、19、26、29号窟为供僧人礼拜的塔堂窟外,其余25窟皆为僧房,2号窟即属后者。早期佛教强调佛即是佛,无影无踪,不允许将佛祖人格化,公元2世纪后,石窟中才出现了释迦牟尼和菩萨的形象。  公元638年,一心求取真经的大唐高僧玄奘,来到南印度的摩诃刺佗国。几年后,回到长安的他,向门人讲述了当年的经历:“国东境有大山,叠岭连嶂,重峦绝巘(yǎn)。爰有伽蓝,基于幽谷,高堂邃宇,疏崖枕峰;重阁层台,背岩面壑,阿折罗阿罗汉所建……” 玄奘口中的阿折罗伽蓝,就是印度西南部奥兰加巴德境内的阿旃陀石窟。该石窟群共有洞窟30个,环布在瓦沟拉河河湾峡谷的崖壁上,高低错落,绵延550多米,远远望去,与我国黄土高原上的窑洞颇有些相似。阿旃陀石窟始建于公元前1世纪,当时的比丘尼把第一座佛窟的位置设定在山体中央,随后的开凿工作则向两翼扩展,并分成塔堂窟和僧房窟两种形式。塔堂窟有穹型天顶,在庙堂后部设钟罩形的石雕圣物,内盛佛祖舍利。僧房窟则有若干个房间,布置石床石枕。在终年炎热的印度,这种结构可起到防暑降温的作用。  在16号窟外,有一条小路,沿石阶下行,能见到一对石雕守门大象。  阿旃陀石窟开凿在瓦沟拉河河谷新月形的山腰陡崖上。  再往前就是巴哥拉河岸。据说,公元638年,玄奘法师即在此登岸,访问阿旃陀石窟。他在《大唐西域记》中回忆:“伽蓝门外,南北左右,各一石象。闻之土俗曰:此象时大声吼,地为震动。”恰与16号窟外的景象一致。阿旃陀石窟壁画是现存最早的印度古代壁画遗迹,它生动再现了公元4、5世纪以后笈多王朝的宫廷生活。印度第一任总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁称赞它“简直可以把人带回到过去的梦幻世界之中”。图为其代表作——宫廷王后聚坐壁画。 玄奘在《大唐西域记》里的回忆,很可能是阿旃陀石窟在历史文献中的最后一次露面。7世纪后,佛教在印度走向衰落,至13世纪初期竟完全消失。荣光不在的阿旃陀石窟,因废弃而被枝叶所遮蔽,因被遮蔽而不为人知。与大多数失落的遗迹相仿,它的“复出”归因于一次机缘巧合。关于故事的细节,历来有不同的版本,其中一个说法是,1819年的一天,英国马德拉斯军团的士兵,在瓦沟拉河河谷上方的平原地带演习,一个叫约翰·史密斯的士兵不慎从边缘处跌落,于是发现了崖壁上被密叶湮没的奇异洞穴。 不得不说,对阿旃陀石窟而言,这次发现既是幸运也是不幸。一方面,沉寂已久的印度佛教及佛学研究由此得以复兴;而另一方面,纷至沓来的人潮中,既有严谨的学者,也有包藏贪欲的阴谋家。这座与泰姬陵并称为“印度双璧”的艺术圣殿,在19世纪初期以后,经历了来自人与自然的双重威胁。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:圣玛利皇家修道院--“黑面”圣母的庇佑

- 下一篇:佛光的霓裳